Publicado: 01.09.2016

Taller Periodismo de Investigación Daniel Lizárraga

12 y 13 de agosto de 2016

Ciudad de México

¿Qué se necesita para hacer investigaciones periodísticas de profundidad, con una metodología profunda y refinada?

La tarea del periodista de investigación ya no puede ser la de alguien que busca ‘pegarle’ a los actores políticos empresariales; más bien, debe explicar las entrañas de un sistema sobre el que se mantiene y desenvuelve ese actor (el político o empresario). Buscamos ‘pegarle’ al sistema.

Debido a los intereses de los medios, es probable que estas investigaciones no nazcan del interés de sus directivos. Son los periodistas quienes deben abrazar nuevas metodologías e implementarlas. Ante semejante escenario, hay grupos de periodistas que están fundado sus propios medios, como Ciper en Chile o El Faro, de El Salvador.

A pesar de que hay una gran variedad de manuales, no existe uno que se pueda aplicar a todas las investigaciones, ni que contenga todas las fórmulas para rastrear los nexos y derribar los impases de un reportaje.

El periodismo de denuncia no es Periodismo de Investigación, pese a que da las primicias y abre nueva información, no revela algo que algún poder no quiere que se sepa, que es la finalidad del Periodismo de Investigación. El periodismo de filtraciones tampoco es de investigación; normalmente las filtraciones están altamente politizadas, por lo que se pueden volver tendenciosas.

Tipos de investigaciones periodísticas:

Daniel Lizárraga distingue el Periodismo de Investigación en dos vertientes. Cada uno con sus especificidades, siendo la principal diferencia el tiempo que toma hacerlo y la naturaleza del hallazgo noticioso que se hace.

Investigaciones de primer grado:

- Parten normalmente de la nota diaria, son investigaciones que se imponen, no se escogen.

- Usa fuentes directas y accesibles.

- Habla de cosas visibles, que son accesibles a todo el mundo, que no está oculto.

- Echa mano de especialistas y de otras cifras oficiales para detallar algo que sucedió, para profundizarlo con nuevas voces y datos distintos.

- Usa la descripción narrativa para hacer un recuento de los hechos y contrastarlos.

- Toma de tres días a una semana.

- Puede hacerse en equipo de varios periodistas

Investigaciones de segundo grado:

- Hablan de cosas que no son visibles, están ocultas. En este punto hay que escudriñar e investigar a profundidad.

- Necesita vencer resistencias institucionales o de diferentes poderes.

- Llevan de seis meses en adelante.

- Usa bases de datos y diferentes metodologías de investigación.

- Necesita un equipo de periodistas así como videógrafos, infografistas y programadores.

- Una metodología clara y precisa, diseño de un plan de trabajo y fases muy claras de cada proceso.

Para hacer Periodismo de Investigación se necesita hacer búsqueda de datos especializadas bases oficiales abiertas; a continuación presentamos una lista de lugares donde se pueden encontrar:

Offshore leaks, Investigative Dashboard, Orbis, el registro de propiedades en EU, pacer, justicia.com, data jurídica, guatecompras, compranet, ServidoresPublicos.com, The World Bank, BID, el Registro Público de la propiedad de cada estado (registros físicos), los datos emitidos por la secretaría de economía y el instituto mexicano de la propiedad Intelectual. Esta lista de bases de datos, junto con sus buscadores permiten hacer un uso eficiente del acceso a la información pública.

La Metodología

El Periodismo de Investigación normalmente usa una metodología que se basan en las ciencias sociales. Tienen hipótesis, objetivos, cronogramas, etc. Un elemento imprescindible es la hoja de ruta, una especie de cronograma en la que se vacía la planeación metodológica.

Hipótesis

Ayuda a buscar una historia y delimitarla (así como un objetivo de investigación en las ciencias sociales). La delimitación debe ser del tema, geográfica y cronológica.

Al inicio se usa una hipótesis directriz, que es lo que uno se imagina lo que va a encontrar con la investigación, lo que uno supone está detrás de algo.

Con esa hipótesis, que es un faro, vamos a recolectar toda la información posible para demostrarla. Todo lo que pueda conseguir para reconstruir un proceso: testimonios, documentos, solicitudes de información, etc.

¿Cómo le hace un periodista para encontrar una hipótesis? (o una historia).

Se sigue el viejo adagio usado en la tradición del Periodismo de Investigación iberoamericano: “A las ratas se les agarra de la cola”, esto quiere decir que con que encontremos una hebra de alguna corruptela que podamos investigar e investigar e investigar… entonces, eventualmente, llegaremos a develar el sistema que permite que se lleven a cabo.

¿Dónde puede encontrar un periodista colas de rata?

Periódicos, denuncias, informes, filtraciones, investigaciones anteriores. Normalmente estas son consecuencias de un sistema mayor, que está escondido. La idea del Periodismo de Investigación es acercarse a lo que no se ve.

Ojo: muchas veces, uno está parado no sobre el hecho de corrupción, sino sobre la consecuencia, entonces, debe intentar ver cuál es el hecho de corrupción mediante la investigación.

Para encontrar colas de rata en periódicos, denuncias, informes y demás, existen elementos disparadores, que son aquellos que nos permiten ver las colas de las ratas. Existen dos tipos:

-

- Señales indicativas: señal dirigida a un público, es el mensaje claro a cierto receptor. (Por ejemplo: Angélica Rivera presume su casa nueva, en la que vivirá cuando termine el sexenio presidencial de Peña, publicada en la revista ¡HOLA!

- Señales significativas: están incluidas en las señales significativas, son cosas que no se ven pero son obvias. (Por ejemplo: Se ve que la casa blanca de Angélica vale una fortuna, y que es raro que la haya comprado ella)

Antes de empezar a jalar a una rata por la cola, es necesario revisar, primero, la veracidad del elemento disparador.

Después, hay que verificar si la investigación es viable, si se tienen los recursos y las herramientas para hacer la investigación; y entonces, se hace la hipótesis directriz.

Organizar la investigación

Primero hay que ubicar las fuentes documentales del elemento disparador de la historia. Después de eso, uno debe recolectar todos los archivos que nos puedan acercar a la hipótesis directriz. Es importante tener un par de hipótesis secundarias que nos den un mínimo publicable, es decir, en caso de alguna emergencia por la que la investigación tenga que salir antes, poder respaldar el trabajo hecho con una trabajo que si bien no verifique nuestra primer hipótesis, pueda sostener una segunda que sea parecida.

Una vez obtenidos todas las fuentes documentales posibles, se empieza a conectar los puntos que demuestran la hipótesis: De los documentos recolectados, cuáles nos llevan a poder conectar “A” con “B”, cómo relaciono las variables de la hipótesis.

Este proceso, en el que, de alguna manera se “ordena el caos”, es importante hacer un esfuerzo para comprender el hecho que estamos investigando; para poder explicar algo, necesitamos saber qué pasó cuándo, qué actores se involucraron, en otras palabras, poder “contar la película completa”

La estructura

La tarea del Periodismo de Investigación sirve, de acuerdo con Daniel Lizárraga, para entender el funcionamiento de una sociedad. Sus técnicas periodísticas se basan en el estructuralismo, cuya idea, puesta en términos muy simplificados, es analizar todas las partes de algo y los encadenamientos o vínculos que componen su estructura para después describir su estructura. Ningún elemento se puede analizar fuera de la posición que ocupa en la estructura.

Como el estructuralismo que busca describir el andamiaje que no se ve detrás de fenómenos sociales, el periodista de investigación busca hechos que alguien quiere esconder, una estructura que no se ve. Los estructuralista crean modelos para explicar algo, así nosotros como periodistas: hacemos esquemas concretos para explicar un hecho.

Tomar un hecho, descomponerlo, analizarlo y volver a construirlo. Al reconstruir el hecho, se manifiestan sus reglas de funcionamiento.

Lo que buscamos es separar cada elemento e intentar entender cada parte y cada detalle de ellos, esto nos da guías para encaminar la investigación. No se debe dejar un elemento suelto, es como armar un rompecabezas, no pueden faltar ni sobrar piezas.

Cómo encontrar la estructura

Una vez entendidos los elementos, es útil ordenarlos mediante una técnica de reconstrucción, ya sea cronológica, o mediante un diagrama de flujo (o como se sepa y pueda hacer).

Línea de tiempo

-

-

- Debe iniciar y terminar en la delimitación de tiempo descrita en la hipótesis

- Se ordenan elementos móviles para sugerir hipótesis secundarias

- Al ordenarlos, aparecen huecos en la investigación, nuevas hipótesis o nuevas directrices.

Se puede separar en líneas de tiempo paralelas y simultáneas, es decir: cuando una línea de tiempo no alcanza para explicar los eventos de una hipótesis, se puede desmenuzar en varias líneas de diferentes historias que suceden al mismo tiempo y que se relacionan entre sí.

Cuando se obtiene un dato, hay que rastrearlo en otros lados. Por ejemplo: se tiene una dirección, esa dirección va a dar un nombre en el registro público de la propiedad; ese nombre se puede buscar en otro lado como el IMPI, que va a dar más direcciones, entonces, esas direcciones se deben buscarse en el registro público de la propiedad.

Metodología de investigación periodística

-

-

- Pueden ser de seis meses en adelante

- La información no estás a la vista

- Hay que vencer resistencias personales e institucionales

- Requiere planeación

- Metodología de investigación en ciencias sociales: hipótesis, delimitación, objetivo, cronograma.

- Metodología de investigación estructuralista

- Vocación, pasión, trabajo en equipo

- Experiencia personal

- Equipo interdisciplinario: videoastas, programadores, infografistas,

- Uso de periodismo de datos, metodologías de investigación

- Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Algunas claves para reporteo y periodismo de investigación

-

-

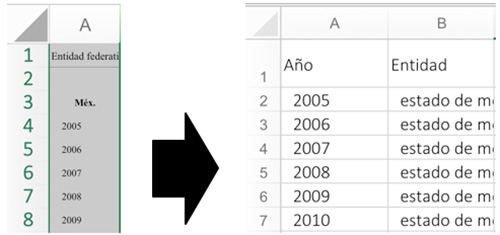

- Crear bases de datos generales y no sólo por cada caso

- Trabajos conjuntos entre reporteros de distintos países

- Trabajos entremedios de comunicación de distintos países

- Tenemos que pensar en la metodología y en su distribución

- Caso China Leaks/2.5 millones de documentos secretos. Los periodistas se sumergieron en trabajo hormiga para recuperar y verificar los datos esparcidos en una lista de 40, 000 nombres.

- A lo que tenemos que pegar es al sistema, NO a las personas

- Los medios no van a cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros

- Algunos reporteros están fundando medios: El Faro del Salvador

- Visión de negocio/desde el periodismo/cómo trazo negocio

Metodología

-

-

- Revelaciones de la investigación

- Descripción metodológica de la investigación

- Orígenes, hipótesis, inicial y final

- Tipos de búsqueda de información y fuentes

- Recursos materiales y humanos empleados

- Problemática de la investigación

- Precisar las dificultades de acceso a la información

- Impacto social que tuvo el trabajo tras ser publicado

- Es importante construir nuestra propia metodología

- Y diseñar una hoja de ruta/bitácora de navegación

Planeación de una investigación

-

-

- Búsqueda especializada en datos abiertos

- Bases de datos nacionales e internacionales

- Datos cerrados

- Algunas referencias para búsqueda de información profunda: Orfshorleaks, investigative dash borad (empresas), Orbis (bases, información, financiera). Propiedades en E.U. Pacer, Justicia.com; Data Jurídica, Guatecompras, ServidoresPúblicos.com, The World Bank, BID y Google.

- Uso eficiente del sistema de rendición de cuentas

- Herramientas del periodismo de datos: procesamiento y análisis

- Elaboración de bases de datos propias

- Medidas de seguridad personales y blindaje de la información por revelarse

Hipótesis: ¿Cómo se delimita? ¿Qué te imaginas que hay detrás de esto? Se pueden hacer conjeturas, más no publicarlas. ¿Qué te gustaría descubrir, hasta dónde te gustaría llegar?

Daniel Santoro: Noticias informes oficiales, denuncias, filtraciones, rumores, llamadas anónimas, investigaciones, tormentas de ideas.

El sigilo es básico, ese fue el secreto de Panamá Papers.

-

-

- Ubicación histórica

- Delimitación de la historia

- Formulación de la hipótesis, directrices.

- Organización de archivos

- Recolección de información

Reconstruye la ruta del dinero: para verificar la hipótesis es imprescindible.

Hay que tomar en cuenta la revelación primaria y luego la revelación secundaria.

Elemento disparador de la historia/Veracidad, Viabilidad—– Hipótesis directriz—-Delimitación Espacio Temporal: ¿cuál es la temporalidad más precisa para obtener un segundo grado de investigación? De esto se trata el principio de la profundidad.

Una vez que se dispara el elemento detonador de la historia, hay que verificarlo: hipótesis, uso de archivos, datos abiertos, datos cerrados, bases de datos, investigación documental, etc.

Es importante tener Hipótesis Secundarias

Del punto A al punto B, debe existir una lógica entre las pruebas y la documentación en todo proceso de investigación.

Hay una distinción entre método y técnica.

Diferencia entre técnica y método

Estructuralismo

Explica lo sistémico a partir de los casos. Al reconstruir el objeto se manifiestan sus reglas de funcionamiento.

Leer los modelos de comunicación y aplicarlo al periodismo.

¿Qué tan bien está sustentada tu hipótesis? ¿qué tan sólido es tu trabajo? No es importante el dilema de objetividad-subjetividad. La solidez.

Por razones metodológicas, técnicas y legales es importante investigar acuciosamente.

Técnicas

La ley de Acceso a la Información Pública es parte del desarrollo metodológico del periodismo de investigación. Otros recursos son los diagramas de flujo, cuadros sinópticos, matrices, etc.

La estructura es más allá de lo visible y sirve para entender el funcionamiento de una sociedad, de la lingüística, de la narrativa, de un mito, de la pintura, de la música, de las matemáticas. Busca descubrir el código secreto, y exponerlo públicamente.

Los sistemas de transparencia sirven para encontrar datos relevantes, pero no es investigación de Segundo Grado, apenas es el comienzo…

Hay que poner los elementos por separado y analizarlos…

Línea de tiempo

Se trata de un desarrollo cronológico con características específicas. Proporcionan estructura, facilitando el entendimiento de procesos. Pueden ser simples o complejas. Las complejas muestran sincronía entre eventos y procesos. Este esquema también permite fragmentar los procesos para analizarlos uno a uno.

-

-

- Fecha de inicio y término

- Se trata de una sencilla técnica para ordenar

- Inicia y termina en concordancia con la delimitación temporal o en su caso, principio y fin de una historia

- Establecer duración

- Saber si será una línea horizontal o vertical

Ventajas

-

-

- Es un esfuerzo metodológico por ordenar la información hacia la hipótesis directriz

- Al ordenar los elementos móviles pueden surgir hipótesis secundarias

- Al ordenar los elementos móviles aparecen, de maneras destacada, nudos de la investigación

Estructuralismo: toman un hecho y lo descomponen en Fragmentos móviles

-

-

- Fragmentos móviles: cuál es la cercanía entre estos elementos. Descubrir las reglas de operación. ¿cómo?, ¿a qué precio?, ¿por qué vías?

- Técnicas de creación

- Descomponemos

- Reporteamos

- Tratamos de comprender qué sucedió

- Compone nuevamente/ensamblaje

Diagrama de flujo, árboles genealógicos y de red de intereses

Familias: hijos, esposa, padres, amigos más cercanos, primer circulo de colaboradores. Con esta técnica es posible clarificar la red de intereses y la relación que hay entre los distintos actores.

Nudos o muros: no hay pruebas, no es posible dilucidar la información.

Organización de investigación

Se puede aplicar la teoría de conjuntos. Cada reportero trabaja en un fragmento. Todos reportean: reportear datos, licitaciones, contratos, elaboración de bases de datos, registro público de la propiedad, etc.

Hay que construir nuestros propios datos.

En toda investigación de alcance internacional, es vital, poner la información en dólares. Es importante verificar la fecha de tipo de cambio cuando se documentó el hecho.

Estrategias de difusión de la información

Publicación simultánea/corresponsales extranjeros/organizaciones internacionales de periodistas.

Redes sociales: ¿a qué hora están viendo mi sitio web? ¿cuál es el perfil de los/as usuarios?

Presentación: ¿cómo? A través de un gif, una infografía,

Acercarnos lo más posible y acercarnos lo más a los estándares del periodismo de investigación a nivel internacional.

Los medios no van a cambiar, los que vamos a cambiar, somos nosotros.

Consejos útiles:

En el Periodismo de Investigación, el periodista es responsable de cada palabra que se escribe, por lo que debe estar respaldada con un documento.

Este tipo de investigaciones requieren un gran sigilo, porque si uno sale “a buscar ratas con cacerolas”, haciendo ruido, se van a esconder. Recordemos que buscamos algo que alguien no quiere que se sepa

Lo importante de las investigaciones de profundidad es la información, no el ego ni el nombre de una persona. Para hacer esto, se necesita vocación y pasion.

Los corruptos en el mundo están cambiando las maneras de hacerlo, ante el Periodismo de Investigación tienen que cambiar las formas de hacer las cosas, las formas de taparse.

Es muy recomendable hacer trabajos conjuntos entre reporteros de distintos países para encontrar nuevas colas de ratas y nuevas fronteras, Los PanamaPapers son un ejemplo de ello.

Para causar impacto, hay que ponerse de acuerdo con otros medios y planear el impacto que se quiere causar.